2. Migrationspolitischer Diskurs und Rechtspopulismus heute

Daniel Mullis - Im folgenden Kapitel wird die aktuelle Debatte um MigrantInnen und über Migration aufgegriffen und wie diese von den rechtspopulistischen Parteien geprägt und instrumentalisiert wird. Dabei wird in einem ersten Abschnitt auf das politische System der Schweiz eingegangen. Dies weil die direkte Demokratie und das föderale System auf die konkreten Abläufe und die Diskussion stark einwirken. Anschliessend wird das Augenmerk auf die Verschiebung der Parteienlandschaft der letzten zwanzig Jahre und die erheblichen Konflikte, welche sich aus der neuen Polarisierung ergaben, gelegt. Im letzten Abschnitt werden anhand von zwei Fallbeispielen konkrete Aspekte der Debatte aufgegriffen. Als Fallbeispiele dienen, die Volksabstimmung „Gegen den Bau von Minaretten“ und die anstehende Volksabstimmung „für die Ausschaffung krimineller Ausländer“.

2.1 Direkte Demokratie, Rechtspopulismus und die Ausländerdebatte

Das System der direkten Demokratie mit den stark verankerten Möglichkeiten der Partizipation durch die Bevölkerung hat für die Art und Weise der Artikulation von rechtspopulistischen Kräften in der Schweiz einen starken Einfluss (Skenderovic 2007: 171). Dies weil diese Partizipation weit über die Teilnahme an Wahlen hinausreicht und sich einerseits durch die Möglichkeit des Referendums und der Volksinitiative auf allen politischen Ebenen (Gemeinde, Kantone und Bund) und andererseits durch die direkte Teilnahme an den Gemeindeversammlungen als Legislativorgane auszeichnet, wie dies in vielen kleineren Gemeinden und in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Glarus noch heute der Fall ist. Diese direkten Mitgestaltungsmöglichkeiten sind gerade für die populistische Agitation der rechten Parteien, die sich gerne als volksnah und „wahre Vertreterinnnen“ des „kleinen Mannes“ geben, wichtig. Die AusländerInnenfrage ist hierbei zentral, weil in der Schweiz, wie im restlichen Europa, die Migrationspolitik und vor allem das Schüren von Überfremdungsängsten ein Eckpfeiler der rechtspopulistischen Programmation darstellt. Dies nicht zuletzt weil über Migrations- und AusländerInnenpolitische Fragen viele Themenbereiche angesprochen werden können, welche von den Rechtsaussenparteien auch sonst gerne bedient werden. Themenbereiche wie etwa law and order, konservative Familienwerte, Sicherheits-, Europa- und Wirtschaftspolitik sind bestens geeignet, um in polemischer Weise mit der „Ausländerfrage“ verbunden zu werden (Ibid. : 157f.). Die direktdemokratischen Mittel sind in diesem Kontext das Instrument zur Verbreitung der eigenen Inhalte und zur Schärfung des rechten, volksnahen Profils.

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt des politischen Systems der Schweiz, welcher den Einfluss der rechten Parteien fördert, ist die ausgeprägte Konsenspolitik (Skenderovic/ D'Amato 2008: 208), welche sich in der Geschichte der Schweizer Bundespolitik über das Schlagwort der Konkordanz und der Konzeption des Bundesrates (I) etabliert hat. Dies weil die Bundespolitik in beiden parlamentarischen Kammern und der Exekutive letztlich immer auf der Konsensfindung beruht, was zu einer Homogenisierung der politische Landschaft führt. Gemeint ist damit, dass die verschiedenen Positionen der Parteien in der parlamentarischen Debatte in einem Konsens aufgehen und gegen aussen von einer Mehrheit aller gewichtigen politischen AkteurInnen getragen und verfochten wird. Dieser Konsenscharakter der Beschlussfindung macht die Entscheide allerdings anfällig auf Attacken von eben jenen Gruppen, die den Konsens nicht mittragen und gegen diesen das Referendum ergreifen oder selbst eine Initiative lancieren. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich um Themenbereiche handelt, in denen die parlamentarische Politik Massnahmen umsetzt, die im öffentlichen Verständnis unpopulär sind. Die Immigrations- und Ausländerfragefrage ist für die Rechtsaussenparteien demnach auch ein Themenfeld, auf dem sie ihren Oppositionscharakter präsentieren können (Skenderovic 2007: 158). Beispielhaft ist das Verhalten der SVP, die in den letzten Jahren ein ausserordentliches Geschick darin bewiesen hat, ihr Selbstbild als Oppositionspartei durch diverse Abstimmungskampagnen für Initiativen und Referenden zu wahren, ohne aber auf Wahlerfolge und politische Mandate verzichten zu müssen. So war es möglich, dass Christoph Blocher ideologischer Vorreiter der SVP und Mitglied des Bundesrates (Dez. 2003 bis Dez. 2007) zugleich war, ohne aber an Führungsstärke innerhalb der Partei und an Charisma gegen aussen einbüssen zu müssen. Dieses Doppelspiel von Widerspruch gegen die „classe politique“ gepaart mit massiven Wahlerfolgen und der Partizipation in der Exekutive, wäre ohne die direktdemokratischen Mittel des Referendums und Initiative nicht in diesem Masse möglich gewesen (Ibid.: 172).

Die Mittel der direkten Demokratie, wurden so gerade von der SVP und ihren Vorläuferparteien genutzt, um eine Kontinuität ihrer Migrationspolitik zu garantieren. Dabei spielte der effektive Erfolg an der Urne teilweise nur eine sekundäre Rolle, vielmehr ging es darum, Themen in Umlauf zu bringen, die eigene Position zu definieren und den Widerspruch zur Politik der Anderen auszudrücken. In dieser Konstellation führt die SVP, so Skenderovic, die Tradition der Antiüberfremdungsbewegung fort und nutzt die in der Gesellschaft vorhandenen xenophoben Ressentiments, an deren Produktion sie aber selbst beteiligt war, geschickt, um Wahlkampf zu betreiben (Skenderovic/ D'Amato 2008: 222). In die selbe Richtung argumentiert auch Helbling (2009: 106), wenn er betont, dass die politische Rechte Migrations- und Einbürgerungsfragen als Mobilisierungsbasis verwendet hatte. Diese werde insbesondere durch die Tatsache hervorgestrichen, dass die SVP in jedem Wahljahr seit 1995 eine migrationspolitische Initiative lanciert hatte: 1995 erste Asylinitiative, 1999 zweite Asylinitiative, 2003 Einbürgerungsinitiative, 2007 Ausschaffungsinitiative (Skenderovic/ D'Amato 2008: 225) und nun für die Wahlen von 2011 wird das Schengenabkommen und das FZA (Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU) attackiert, weil die offenen Grenzen die Kriminalität und die illegale Einwanderung gefördert hätten (Krauthammer 2010b).

Ein anderes treffendes Beispiel für den direkten und indirekten Einfluss der rechtspopulistischen Parteien auf allen Ebenen ist etwa die Einbürgerungspolitik. In den letzten Jahren kam es zu zwei Volksabstimmungen, welche wesentlich durch die Kampagnen der SVP bestimmt wurden. 2004 hatte die SVP das Referendum gegen die erleichterte Einbürgerung für junge AusländerInnen, AusländerInnen der zweiten Generation und der direkten Einbürgerung von AusländerInnen der dritten Generation ergriffen – eine Annäherung an das „ius soli“ sollte auf jeden Fall verhindert werden. Das Resultat des Urnenganges, welcher mit 56,8 Prozent beziehungsweise mit 51,6 Prozent zu Gunsten des Referendums ausfiel, war insofern spektakulär, weil neben der SVP nur kleine Rechtsaussenparteien das Referendum unterstützt hatten und so die Abstimmung gegen alle etablierten Parteien und die Exekutive gewonnen wurde. 2008 war die Initiative „für demokratische Einbürgerungen“, die sich gegen den Entscheid des Bundesgerichtes wandten, dass Einbürgerung durch geheime Abstimmungen wegen mangelnder Urteilsbegründung nicht verfassungskonform seien, (II) weniger erfolgreich und scheiterte vor dem Volk mit 63,8 Prozent (Skenderovic/ D'Amato 2008: 226). Helbling (2009: 104f.) weist aber auf einen weiteren Punkt hin, in welchem die SVP offensichtlich wesentlich auf die Einbürgerungspolitik einzuwirken vermochte. So hat er mit seiner Studie über die Ursachen von restriktiver Einbürgerungspraxis einzelner Gemeinden erstaunliches zu Tage gebracht. Er belegt, dass es in erster Linie die Kategorien, „Verständnis von Citizenship“, „Einfluss der SVP“ und das „formale Prozeder der Gemeinden“ seien, welche über die Restriktivität der Einbürgerungspraxis entschieden. Keinen Einfluss hätten dagegen die Faktoren „Einfluss der SP“, „Arbeitslosenrate“, „AusländerInnenanteil“ und „Anteil an muslimischen MigrantInnen“.

Abschliessend muss demnach auf den Druck hingewiesen werden, der auf Exekutive und Legislative von den rechtspopulistischen Parteien mehr oder weniger kontinuierlich seit der ersten Überfremdungsinitiative von 1965 erzeugt wurde. Denn auch wenn die Rechtskonservative letztlich bis an hin, wie in der historischen Analyse aufgezeigt wurde, nie erfolgreich war mit ihren Überfremdungsinitiativen, vermochte sie dennoch in manch einer Abstimmung beinahe 50 Prozent für ihre Position zu mobilisieren und Referenden für sich zu entscheiden. Auf diese Weise wurde der gesellschaftliche Diskurs zur Migration- und AusländerInnenfrage überproportional zum gesamtpolitischen Gewicht von den rechten Parteien gestaltet und bisweilen gar dominiert. Für die Situation in den 1980er Jahren, die in gewisser Weise, zwar in veränderter Form und mit neuen AktuerInnen, noch bis heute anhält, streicht D'Amato die diskursprägende Wirkung der rechts-nationalistischen Parteien hervor:

„Zwar wurde in parlamentarischen Statements das politische Gewicht der NA stets heruntergespielt, aber es war ebenso klar, dass der Staat angesichts einer widererwachten Mobilisierung von rechts eine unkontrollierte Einwanderung nicht mehr tolerieren konnte. [...] Eine Konzession an die xenophoben Kreise erfolgte durch die Übernahme von Sprachregelungen, die den normalerweise von rechtspopulistischen Parteien verwendeten Begriffe sehr nahe kamen. [...] Diese neuen Sprachregelungen wurden [von den anderen Parteien, d. Verf.] nicht in Frage gestellt: Sie spiegelten den breiten Konsens wider, den die Denkkategorien der rechten Parteien in den 1980er Jahren errungen hatten.“ (Skenderovic/ D'Amato 2008: 211f.)

In diesem Kontext fanden – teilweise massive – Verschärfungen von Ausländer- und Asylgesetzgebung in den folgenden Jahren eine breite AnhängerInnenschaft. So wurde neben der Frage der erleichterten Einbürgerung 2004 im September 2006 auch die von SVP-Bundesrat Christoph Blocher eingeleitete Verschärfung des AuG (Ausländergesetz) und AslyG (Asylgesetz) mit 68 beziehungsweise 67,8 Prozent angenommen. Dieser so erzeugte Druck habe, so Skenderovic (2007: 175), eine wirkliche Debatte über Reformen und Anpassungen der Schweizer Migrations- und Asylpolitik verunmöglicht, was dazu geführt habe, dass die Schweiz bis heute im Grossen und Ganzen an der Migrationspolitik mit Stossrichtung des ANAG Bundesgesetz über den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländern) festhalte. Eine Migrationspolitik die auf den Eckpfeilern Wirtschaftspolitik und Bedürfnissen des Arbeitsmarktes beruhe und so die Debatte um Integration vernachlässige. Ironischerweise sind heute wesentliche Veränderungen der Asylpraxis und Ausländerpolitik von der Angliederung der Schweiz an die EU durch die Bilateralen Verträge wie etwa das FZA oder den Beitritt zu den Abkommen von Schengen und Dublin, so wie durch Gerichtsbeschlüsse umgesetzt worden. Diese internationale Dynamik der politischen Entscheide wurde letztlich aber von den rechts-konservativen Parteien als Beispiel für den Souveränitätsverlust der Schweiz interpretiert und als Steilpass für neue polemisierende Kampagnen dankend angenommen (Ibid.: 164).

2.2 Politischer Wandel seit 1991 und erneute Eskalation der fremdenfeindlichen Agitation

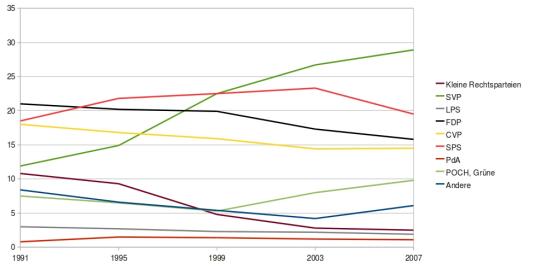

Abb 2.1: Entwicklung der Parteienlandschaft der Schweiz 1991 - 2007 in Prozent

Wie aus Abbildung 2.1 hervor geht hat die SVP bei den eidgenössischen Wahlen von 1991 bis 2007 kontinuierlich an Wählerstärke zugenommen und vermochte ihren Anteil von 11,9 Prozent auf ganze 28,9 Prozent ausbauen. Zuletzt baute die SVP in den Wahlen 2007 ihren Stimmanteil noch einmal um 2,2 Prozent im Vergleich zu 2003 aus. Einen ähnlichen Aufstieg, aber auf deutlich tieferem Niveau verbuchten in den letzten Jahren nur die Grünen. 2007 war die SPS mit 19,5 Prozent zweitstärkste Partei der Schweiz, musste aber im Vergleich zu 2003 einen Einbruch des WählerInnenanteils um 3,8 Prozent hinnehmen. Dritt- und viertstärkste Parteien und auch Regierungsparteien (III) sind die FDP mit 15,8 Prozent und die CVP mit 14,5 Prozent. Wie aber aus der Abbildung 5.1 hervorgeht, sind auch diese Parteien von einem steten Absinken ihres WählerInnenanteils konfrontiert. Grob gesagt, können die Parteien in ein rechts-bürgerliches und ein links-grünes Lager geordnet werden, welches aber je nach Sachbereich variieren kann. Das so definierte rechts-bürgerliche Lager aus SVP, FDP, CVP und rechten Kleinparteien kommt zusammen auf einen Stimmanteil von 63,5 Prozent. Demgegenüber steht ein links-grünes Lager aus SPS, Grünen und linken Kleinparteien, das zusammen auf 30,4 Prozent kommt – 2003 hatte das links-grüne Lager noch einen Stimmenanteil von 32,5 Prozent verbuchen können (BFS 2007: 12). Obwohl dieses Blockschema, da in der Schweiz keine Koalitionspolitik betrieben wird und die Parteien intern teilweise sehr heterogen sind, der Realität nicht genügt, kann für 2007 eine Stärkung des rechts-bürgerlichen Lagers festgehalten werden. Es gilt aber, hervor zu streichen, dass in den letzten Jahrzehnten das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Blöcken von grosser Stabilität gekennzeichnet war und die Bewegungen innerhalb der Lager stattfanden. Eine, wenn nicht die wesentliche Verschiebung und Vereinheitlichung hat das rechts-konservativen Lager mit dem Aufstieg der SVP durchgemacht (Ibid.: 11).

Mit dem Aufstieg der SVP in der Bundespolitik seit 1991 ging eine stetige Verschärfung ihrer Kampagnen bezüglich der thematischen Bereiche EU, Migration, Sicherheit, Kriminalität und AusländerInnen einher. Wie Studien zu den Wahlergebnissen der Jahre 1995 und 2003 aufzeigen, war es dann auch diese AusländerInnenbezogene Akzentuierung, welche den Wahlerfolg brachte (Kriesi et al. 2005). Die bereits angesprochenen Initiativen, welche jeweils vor den Wahlen zur Mobilisierung und Themensetzung lanciert wurden, hatten also ihre Wirkung nicht verfehlt. Jedoch war es nicht nur die SVP, welche mit ihrer Politik die Wahlberechtigten mit der Ausländerthematik abholte, sondern es war auch die SVP, welche mit ihrer Agitation ein Klima schuf, in dem ihre Kampagnen Anklang fanden. Der Erfolg war aber auch eine Folge der von den etablierten Parteien verfolgten Integrationsstrategie, mit welcher sie die SVP einzubinden versuchten. Diese Integration wurde letztlich aber von der SVP gekonnt dazu genutzt, ihre Position im Parlament zu festigen. So hatte die Integration der SVP deutliche Auswirkungen auf die migrationspolitischen Entscheide und Debatten innerhalb des Parlamentes. Skenderovic und D'Amato (2008: 219f.) benennen vier zentrale Folgen des Machtausbaus: Erstens haben die Zahl der Parlamentsabstimmungen zur Frage der Immigrations-, Asyl- und Einbürgerungspolitik zwischen 1995 und 2007 stark zugenommen; von 6 Abstimmungen zwischen 1995 und 1999, zu 28 zwischen 1999 und 2003 auf 55 zwischen 2003 und 2007. Zweitens ist die Anzahl VertreterInnen der SVP im Parlament gestiegen und deren Linientreue bei Abstimmungen hat stark zugenommen. Drittens hat sich das Abstimmungsverhalten der Mitteparteien CVP und FDP gewandelt und jenem der SVP angenähert, was viertens dazu geführt hat, dass in der Periode zwischen 2003 und 2005 63 Prozent der Abstimmungen zur AusländerInnenthematik im Sinne der SVP ausfielen, während es zwischen 1999 und 2003 gerade mal 11 Prozent gewesen waren. Gleichzeitig entwickelte sich in der Schweizer Bevölkerung eine starke Aversion gegenüber der zunehmenden Präsenz von AusländerInnen in der Schweiz. So verlangten gemäss Umfragen 1994 33 Prozent eine Reduktion des AusländerInnenanteils, 1997 waren es dann schon 46 Prozent (Nef/Rosenmund 1994:4, Nef 1997:11) und 2002 meinten ganze 70 Prozent, dass es in der Schweiz schon viel zu viele AusländerInnen gebe (Cemerin 2002). Der Grundstein des Erfolges der Abstimmungskampagnen der SVP lag aber ausserhalb des Parlamentes und war darauf zurückzuführen, dass die wachsende AnhängerInnenschaft der Volkspartei sich auch immer stärker an die Vorgaben der Parteizentrale hielt. So konnte die SVP den Anteil der Zustimmung für die Überfremdungsinitiativen (NA-Initiative 1988 und 18%-Initiative 2000) von 31 auf 67 Prozent steigern, bei der Abstimmung zur zweiten Asylinitiative von 2002 wusste die SVP gar 91 Prozent ihrer AnhängerInnen hinter sich (Skenderovic/ D'Amato 2008: 223).

Eine deutliche Steigerung der Qualität der xenophoben Kampagnen brachte dann der SVP-Wahlkampf für die National- und Ständeratswahlen (IV) des Jahres 2007. Dies nicht weil frühere Kampagnen, wie etwa jene von Schwarzenbach, der 2007 lancierten Ausschaffungsinitiative (V) etwas schuldig geblieben wären, sondern weil die Kampagne von der de facto stärksten Partei der Schweiz geführt wurde. Eine Untersuchung der EKR (Eidgenössische Kommission gegen Rassismus) des Nationalrates, die nach den Wahlen durchgeführt worden war, kam zum Schluss, dass im Wahlkampf AusländerInnen und ethnische Minderheiten, darunter vor allem jugendliche AusländerInnen und Muslime negativ typisiert und instrumentalisiert worden waren (Udris/Ettinger/Imhof 2007). Die EKR bezog darauf hin in einer Pressemitteilung kritisch Stellung.

„Für die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus zeigt die Untersuchung auf, wie sich Rechtspopulismus eines negativen Bilds des Fremden bedient, um vorhandene fremdenfeindlich Stimmungen zu schüren. Auch gelingt es anderen Akteuren zu wenig, proaktiv ein differenziertes Bild der zugewanderten Bevölkerung zu entwerfen. Wenn Ausländerinnen und Ausländer in den Medien entweder als kriminelle Täter oder als Opfer von Rassismus dargestellt werden, so sind sie nicht die Nachbarn, die Mitarbeitenden, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammenleben.“ (EKR 2007)

Als zweite Ebene der Wahlkampfstrategie, die aber stark mit der fremdenfeindlichen Ebene verwoben war, wurde der damalige SVP-Bundesrat im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) Christoph Blocher in den Wahlkampf geschickt. Durch eine ausgeklügelte mediale und politische Inszenierung wurde ein angeblicher Komplott linker und mitte Parteien zur Abwahl Christoph Blochers aus dem Bundesrat genutzt, um den SVP-Bundesrat ins Zentrum der Wahlkampagne zu stellen (SVP 2007b). Die Art und Weise wie dies geschah erinnerte an dunkle, längst vergangen gedachte Zeiten und liess den damaligen Bundesrat Pascal Couchepin (FDP) die Methoden der SVP mit den Methoden der 1930er Jahre vergleichen und zog Analogien zwischen Blocher und Mussolini (NZZ 2007a).

Abb. 2.2: "Blocher stärken! SVP wählen!", Wahlplakat der SVP zu den eidgenössischen Wahlen 2007

„Blocher stärken! SVP wählen!“ war das Motto unter welchem die SVP in den Wahlkampf zog. Auf diese Weise wurde die Partei regelrecht personifiziert – was für die Schweiz ein höchst ungewöhnlicher Vorgang war. Noch interessanter ist aber, dass mit Christoph Blocher eine Person ins Zentrum gestellt wurde, die an den National- und Ständeratswahlen durch sein Amt als Bundesrat gar nicht wählbar war. In einem Schweiz weit veröffentlichten Zeitungsinserat wurde mit den Worten „Seit vier Jahren ist unser Land zur alten Stärke zurückgekehrt. Seit vier Jahren ist die Schweiz wieder weltweit Spitze, beneidet und bewundert.“ auf die Leistungen des SVP-Bundesrates im Rahmen seiner Departementsarbeit im EJPD und der Verschärfungen des AuG und AsylG verwiesen. Gleichzeitig wurde im Inserat den BürgerInnen versprochen, dass, sollten sie sich für die SVP entscheiden, „Asylmissbrauch und Ausländer kriminalität“ weiterhin konsequent bekämpft und der Eintritt sowie die weitere Annäherung an die EU verhindert würden (SVP Inserat zit. nach. blog.emeidi.com). In diesen Kontext fällt auch der am 18. Juli 2007 an einem ausserordentlichen Parteitag unterzeichneten „Vertrag mit dem Volk“ in dem die SVP festhält, dass sie der „Europäischen Union nicht beitreten“, „die kriminellen Ausländer ausschaffen“ und „für alle die Steuern senken“ wolle (SVP 2007a). Zur Verdeutlichung der Schweizer Situation, wie sie die SVP sah, drehte sie ein Wahlkampffilm – der später wegen Ungereimtheiten in der Produktion verboten wurde – mit dem Titel „Himmel und Hölle“. Der Film suggerierte, dass sollte die SVP nicht gewählt werden und die Linke an Macht gewinnen würde, die Schweiz in die Hölle von „Kuscheljustiz“ (VI), Ausländerkriminalität, Massenmigration und EU-Annäherung abzurutschen drohe. Die Wahlkampagne der SVP wurde dann schliesslich auch von Doudou Diène, UNO-Berichterstatter für Rassismus, als rassistisch verurteilt. Bereits im Rahmen eines früheren Besuches im Januar 2006 hatte Diène ein bedrohliches und zunehmendes Ausmass von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz festgestellt (Stutz 2008). Auf die erneute Kritik Diènes 2007 reagiert SVP-Hardliner Ulrich Schlüer mit gehässigten Worten:

„Und weil die Fünfstern-Hotels in der Schweiz weit mehr Annehmlichkeiten versprechen als der afrikanische Busch, befasst sich Herr Doudou Diène viel lieber mit behaupteten 'Menschenrechts-verletzungen' in der Schweiz als mit solchen in Schwarzafrika.“ (Schlüer 2007)

Wie gehässigt die Stimmung wenige Tage vor dem Wahltermin vom 21. Oktober 2007 war zeigten die für Schweizer Verhältnisse erschütternden Ereignisse des 6. Oktobers. Die SVP hatte für den Tag zum „Fest mit Umzug“ in Bern geladen. Mit der Veranstaltung wollte die Partei „ein starkes Zeichen für eine freie und unabhängige Schweiz“ setzen und den Wahlkampf zum Höhepunkt kommen lassen (SVP 2007c). Schnell wurde aber die Veranstaltung gerade von linken Gruppen mit dem „Marsch auf Bern“ der faschistischen Fronten aus dem Jahr 1937 (Gafner 2002), welcher damals in klarer Anlehnung an Mussolinis „Marsch auf Rom“ von 1922 verstanden wurde, assoziiert. Unter dem Motto „SVP nicht willkommen“ wurde zum Strassenfest gegen Rassismus aufgerufen – anfänglich noch mit Unterstützung der Jung-SozialistInnen und der SP Bern, welche später aber ihre Unterstützung zurück zogen. Das Fest welches von den Berner Behörden nicht bewilligt worden war, fand dennoch mit der Beteiligung von über 5'000 Menschen statt (das-schwarze-schaf.ch). Gleichzeitig wüteten aber auf der Demonstrationsrute, welche von der SVP angedacht war, heftige Strassenschlachten zwischen DemonstrantInnen und der Polizei, welche in der totalen Zerstörung des SVP-Festgeländes auf dem Bundesplatz vor dem Parlament und zur Absage des Umzugs durch die Innenstadt führte, an welchem laut offiziellen Angaben rund 10'000 SympathisantInnen der SVP teilnehmen wollten.

Die Ereignisse und der fremdenfeindliche Wahlkampf fanden international ein grosses Medienecho. So hatte etwa die englische Independent schon im September 2007 im Zusammenhang mit der lancierten Ausschaffungsinitiative und der dazugehörigen Kampagne im Wahlkampf getitelt: „Switzerland: Europe's heart of darkness?“ (Vallely 2007). Nach den Krawallen widmeten auch andere internationale Zeitungen wie The Guardian (Traynor 2007), die Sueddeutsche (Zitzelsberger 2007, Gertz 2007), die New York Times, welche in einer Karikatur das Schweizerkreuz zu einem Hakenkreuz abänderte (Sciolino 2007, ch.indymedia.org/1), oder auch die französische Le Monde (Lehmann 2007) und die spanische El Mundo (Roldán 2007) Leitartikel den Hintergründen und Geschehnissen um die Schweizer Wahlen. Im Inland dagegen kippte die Stimmung massiv zu Gunsten der SVP, die sich nach den Ausschreitungen – noch mehr als zuvor – in ihrem Wahlkampf bestätigt fühlte (SVP 2007d). Von den politischen Parteien aller Couleur wurden die Krawalle als Angriff auf die Demonstrationsfreiheit der SVP bewertet und einhellig als übertriebene Reaktion einiger linksextremer verurteilt (vgl. NZZ 2007c, DRS1 2007, Mäder 2007, AP 2007). So sprach etwa Berns Polizeidirektor Stephan Hügli (FDP) im Zusammenhang mit der Absage des SVP-Umzugs von „einem schwarzen Tag für die Demokratie“, ähnlich äusserte sich auch Bundesrätin Micheline Calmy-Rey (SP) (VII) und Berns Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP) die beide betonten, dass es unzulässig sei, dass einige Extremisten das Recht auf freie Meinungsäusserung und die Versammlungsfreiheit beeinträchtigten (AP 2007a, SDA 2007b). Die Schweizer Presse tat das ihrige dazu, keine umfassende Diskussion aufkommen zu lassen und verzichtete grösstenteils auf eine kritische Auseinandersetzung über Hintergründe und Ursachen der Ereignisse. Dass die SVP im Wahlkampf wegen Verstosses gegen die Rassismusstrafnorm (StGB Art. 261bis) angezeigt worden war, dass massive Kritik von Seiten des UNO-Berichterstatter für Rassismus kam und und ihre ganze Wahlkampagne auf einer fremdenfeindlichen, gehässigten und populistischen Rhetorik aufbaute, wurde nicht berücksichtigt. Aber auch dass die SVP seit Jahren die Ausserkraftsetzung der Grundrechte für gewisse Personengruppen forderte und mit anderen rechtsextremen Parteien versuchte, die Rassismusstrafnorm auszuhebeln, welche sie als Maulkorbparagraphen geisselten (Stutz 2008, SVP 2006), wurde praktisch vernachlässigt. So kam es, dass innerhalb der Schweiz mit einigem Unverständnis auf die negative und kritische Berichterstattung im Zusammenhang mit der xenophoben Kampagne der SVP aus dem Ausland reagiert wurde. In Bern selbst kippte die Stimmung derart, dass lange Forderungen der bürgerlichen Parteien, wie etwa die Aufstockung der Polizeikräfte in der Innenstadt, ein repressiveres Demonstrationsreglement und die Diskussion um ein Stadt weites Bettelverbot in dem seit über 16 Jahren rot-grün dominierten Stadtparlament und Regierung mehrheitsfähig wurden. Kurzum: Die Forderungen der rechtskonservativen Parteien nach law and order und mehr Sauberkeit hatten plötzlich auch Rückhalt in den Reihen der Links-Grünen (vgl. Gautier 2008) – was als sympthomatisch für die ganze Schweizer Politlandschaft gesehen werden kann.

Aber auch auf nationaler Ebene kam nach den National- und Ständeratswahlen Bewegung auf. Denn die Zeichen mehrten sich, dass Christoph Blocher bei den Bundesrats-Gesamterneuerungswahlen vor der Vereinigten Bundesversammlung (VIII) im Dezember 2007 keine Mehrheit mehr finden würde. Die SVP ihrerseits drohte offen mit dem Gang in die Opposition und dem Abzug ihrer Bundesräte aus der Regierung, sollte Christoph Blocher abgewählt werden. Durch den Gang in die Opposition wollte die SVP ihren bereits früher vollzogenen Wandel zur „Abstimmungspartei“ noch stärker akzentuieren (Skenderovic/ D'Amato 2008: 218) und sich dadurch volksnäher und als Option zur parlamentarischen Politik aufstellen. Über diese Strategie herrschte aber intern kein Konsens und die Parteileitung begann alsbald einen harten Kurs gegen ausscherende Mitglieder zu fahren. Der Konflikt spitzte sich derart zu, dass der SVP-Fraktionspräsident der Berner Kantonalregierung der Mutterpartei „Braune Tendenzen“ und „Gleichschaltung“ vorwarf (Spengler 2008). Trotz allem wurde am 12. Dezember 2007 Christoph Blocher nicht wieder gewählt und stattdessen Eveline Widmer-Schlumpf (SVP) als Bundesrätin vereidigt. Die Konsequenz dieser Affäre war der Ausschluss der gesamten Kantonalpartei Graubünden, welcher Widmer-Schlumpf angehörte, aus der SVP und die Gründung der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP). Samuel Schmid und Eveline Widmer-Schlumpf traten der BDP bei (Mullis 2008) – daraufhin kam es zu zu mehreren Übertritten von SVP-Mitgliedern zur BDP und es gründeten sich rasch Kantonalparteien.

Diese parteipolitische Entwicklung ist brisant, gerade wenn Resultate erster grosser Kantonswahlen mit der Beteiligung der BDP analysiert werden. So vermochte die BDP an den Wahlen zum Kantonsparlament in Bern aus dem Stand mit 16 Prozent zur drittstärkste Partei hinter der SVP (26,6%) und der SP (18,9%) aufzusteigen. Spektakulär ist aber die Tatsache, dass die BDP nicht auf Kosten der SVP Stimmen gewann, sondern ihr Aufstieg auf Kosten der links-grünen Parteien (SP -5,1% und Grüne -2,8% auf 10,1%) und vor allem zu Lasten der FDP (-6,1% auf 10,3%) ging. Die SVP ihrerseits vermochte ihren Stimmenanteil im Vergleich zu den Wahlen von 2006 praktisch halten und verlor nur 0,8 Prozent. Alles in allem bedeutete die Kombination von SVP und BDP im Kanton Bern einen massiven Rechtsrutsch des Parlamentes, was von diversen ExpertInnen auch als ein realistisches Szenario für die nationalen Wahlen von 2011 interpretiert wurde (Scholkmann 2010, SDA 2010).

2.3 Von schwarzen Schafen und störenden Minaretten

Seit den Wahlen von 2007 haben zwei Initiativen der SVP Aufsehen erregt. Zum einen ist dies die Initiative „Gegen den Bau von Minaretten“, welche das Schweizer Stimmvolk im November 2009 mit 57,5% annahm (admin.ch), und die noch ausstehende Volksabstimmung „für die Ausschaffung krimineller Ausländer“. Im folgenden Abschnitt wird an den beiden Beispielen aufgezeigt, wie sich die SVP in Migrationsfragen positioniert, die Nähe zur extremen Rechten Europas und der Schweiz sucht und den parlamentarischen Dialog massiv zu beeinflussen vermag.

2.3.1 Initiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer

Die Initiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer, kurz Ausschaffungsinitiative wurde am 26. Juni 2007 lanciert und am 15. Februar 2008 mit 212'028 Unterschriften eingereicht. Am 07. März 2008 wurde die Initiative vom Bund mit 210'919 gültigen Unterschriften angenommen (admin.ch). Der Termin der Abstimmung steht noch nicht fest, doch wird die Initiative voraussichtlich 2011 zur Abstimmung kommen. Die Volksinitiative fordert im Wortlaut den Art.121 Abs.3-6 der Bundesverfassung wie folgt anzupassen (ausschaffungsinitiative.ch):

Art. 121 Abs. 3-6 (neu) 3 Sie (= die Ausländerinnen und Ausländer) verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie:

a. wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder

b. missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben.

Die Annahme der Initiative würde laut CVP-Fraktionschef Urs Schwaller bedeuten, „dass Menschen, die seit fünf oder zehn Jahren in der Schweiz leben, wegen geringfügiger Delikte ausgeschafft würden“ (Schwaller zit. nach. Mooser 2010). Geht es nach dem Willen der SVP wird die Ausschaffung zu einer zwingende Folge einer Verurteilung wegen der genannte Delikte und wird somit dem Ermessensspielraum der Justiz entzogen – denn schon heute sind Ausschaffungen nach schweren Delikten und unter Wahrung der Verhältnismässigkeit und des Völkerrechtes möglich (Brotschi 2010). Eine Annahme der Initiative würde so etwa eine Verfünffachung der heute 300 bis 400 Ausschaffungen pro Jahr auf gegen 1'500 bedeuten (Mooser 2010).

Schon von allem Anfang an trat die Initiative ins Zentrum der politischen Turbulenzen. Dies hatte drei zentrale Faktoren: Erstens war die Initiative, wie oben dargelegt, ein integraler Bestandteil des Wahlkampfes, zweitens stellte sich die Frage ob die Initiative überhaupt zugelassen werden sollte, zumal sie in ihrem Wortlaut gegen das Völkerrecht verstösst und drittens weil die Minarettinitiative die Angst vor einer Annahme der Ausschaffungsinitiative förderte.

Abb. 2.3 Plakat der Ausschaffungsinitiative aus dem Jahr 2007/2010, mit Graffiti

In ihrer Funktion als Wahlkampfkampagne wurde die Ausschaffungsinitiative und dessen Werbematerial mit einer enorm geladenen Bildsprache versehen. Abbildung 2.3 zeigt das von der SVP veröffentlichte Plakat zur Initiative, mit dem Sujet des schwarzen Schafes, das von einem weissen Schaf von der Schweizer Flagge getreten wird. Es war insbesondere dieses Plakat, welches den UNO-Berichterstatter zu Rassismus, Doudou Diène, empört reagieren liess (SDA 2007a). Gegen das Plakat wurde wegen Verstoss gegen die Rassismusstrafnorm Anzeige erstattet, welche dann aber nicht verfolgt wurde, weil das Plakat gemäss Untersuchungsrichter lediglich fremdenfeindlich und nicht rassistisch sei (SDA 2007c). Der Bundesrat seinerseits verteidigte das Plakat vor Diène und verwies auf die in der Schweiz geltende Meinungsäusserungsfreiheit (news.admin.ch). Dennoch, Bundesrätin Micheline Calmy-Rey betonte ihrerseits, dass es sich um eine rassistische Kampagne handle und auch das EKR bezog gegen die Kampagne Stellung (humanrights.ch/1). Wie weit am rechten Rand die Kampagne einzuordnen war, belegt die Übernahme des schwarzen Schafes von diversen rechtsextremen Parteien Europas, wie etwa durch die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) (Menzato 2007), die spanische Democaracia Nacional (ch.indymedia.org/2) oder die italienische Lega Nord (AP 2007b).

Die zweite Ebene, auf welcher die Initiative Aufsehen erregte, ist eine juristische. ExpertInnen des Bundesrates und Justiz sind sich nämlich darin einig, dass die Initiative völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz widerspricht. Keine Einigkeit besteht aber darin, ob die Initiative dem zwingenden Völkerrecht, also etwa der UNO Folterkonvention und dem darin enthaltenen „Non-Refoulement-Prinzip“, widrspricht. Der Bundesrat ist der Meinung, dass dies nicht der Fall sei, zumal sie so ausgelegt werden könne, „dass insbesondere das zum zwingenden Völkerrecht gehörende 'Non-Refoulement-Prinzip' respektiert wird“, wie dies im Rechtsgutachten von Johannes Reich (2008: 518) hervorgehoben wird. Dennoch stellt der Bundesrat fest, dass eine Annahme der Initiative und deren Umsetzung zu erheblichen Kollisionen mit rechtsstaatlichen Garantien der Bundesverfassung führen würde. Weiter sei auch zu beachten, dass darüber hinaus wichtige Bestimmungen des nicht zwingenden Völkerrechts, zum Beispiel der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) oder des FZA mit der EU, nicht mehr eingehalten werden könnten (Schweizerischen Bundesrat 2009a: 5098). Der formulierten Auffassung des Bundesrate widersprechen aber diverse namhafte Persönlichkeiten der Schweiz, so etwa auch der Club Helvetique:

„Nach der Ausschaffungsinitiative sollen bestimmte illegal handelnde Ausländer «alle» Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verlieren. Massgeblich für die Interpretation des Initiativtexts ist primär dessen Wortlaut. Also verlieren Menschen einen Aufenthaltsanspruch, selbst wenn die Ausschaffung – beispielsweise in Folterstaaten – zwingendes Völkerrecht verletzt. Daher ist die Ausschaffungsinitiative gemäss geltendem Recht unzulässig.“ (Club Helvetique 2010)

Eine jüngere Analyse der juristischen Gesichtspunkte welche unter dem Titel „Ein Plädoyer für einen rechtmässigen Gesellschaftsvertrag“ veröffentlicht wurde, bekräftigt die Haltung des Club Helvetique und betont zusätzlich, dass durch die Initiative das Verhältnismässigkeitsprinzip ausgeschaltet würde (Gasser et al. 2010).

Der dritte Aspekt, die Behandlung des Geschäftes im Bundesparlament zeigt am deutlichsten auf, wie stark die SVP mit ihrer Agitation das politische Gewicht in Migrations- und Ausländerpolitischen Fragen auf ihre Seite zu ziehen vermag. So war die erste Debatte der SVP-Initiative in der Wintersession 2009 traktandiert. Dem Ständerat wurde von Bundesrat und der zuständigen Kommission empfohlen, die Initiative trotz der begründeten Bedenken gegenüber der juristischen Konsistenz der Initiative für gültig zu erklären, diese aber zugleich zur Ablehnung zu empfehlen und stattdessen den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates anzunehmen (humanrights.ch/2). Unter dem Eindruck des überraschenden Ja zur Anti-Minarettinitiative wuchs die Angst vor einem Erfolg der Ausschaffungsinitiative zusätzlich. Sodass der Ständerat das Geschäft vertagte und noch einmal zur Überprüfung der Verfassungsmässigkeit in die zuständige Kommission zurück schickte (Chapman 2010). Die Kommission bestätigte aber die Gültigkeit – nicht zuletzt auch aus Angst vor einem Sturmlaufen der SVP –, entschied sich aber dafür, einen direkten Gegenvorschlag zur Abstimmung bringen zu wollen (Feuz 2009). So folgte dann auch der Ständerat dem Vorschlag der Kommission und entschied sich mit 28 gegen 13 Stimmen die Initiative für gültig zu erklären.

Aktuell liegen mehrere Gegenvorschläge vor, so etwa der indirekte des Bundesrates, und je ein direkter der CVP und der FDP, aber auch die Staatspolitische Kommission (SPK) des Ständerates hat sich dazu entschieden, eine massive Verschärfung vorzuschlagen. Allen Vorschlägen gemein ist, dass am verschärften Ausschaffungsmechanismus, wie ihn die SVP fordert, nicht gerüttelt wird. Dabei überbieten sich CVP und FDP gegenseitig mit Verschärfungsvorschlägen, die aber strikt Völkerrechtskonform seien und Bagatelldelikte im Gegensatz zum SVP-Vorschlag nicht betreffen sollen (Vonarburg 2010). Der direkte Gegenvorschlag der SPK sieht ebenfalls analog zur SVP vor, dass bei Verbrechen, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden, eine Ausschaffung zur Pflicht werde. Im Gegensatz zur SVP Initiative soll aber der missbräuchliche Bezug von Sozialleistungen keinen Landesverweis nach sich ziehen (Brotschi 2010). Dagegen soll schwerer Betrug und somit auch Wirtschaftskriminalität gemäss Ständerates zur Ausschaffung führen (Mooser 2010). Hintergrund dieser Annäherung der beiden Mitteparteien und des Ständerates an die Position der SVP ist die grosse Wahrscheinlichkeit, dass der SVP-Vorschlag ohne harten Gegenvorschlag angenommen wird. Aktuell ist die Debatte mit noch offenem Ausgang im Nationalrat hängig; während auch dieser die Initiative für gültig erklären wird, ist die Annahme des Gegenvorschlages – gerade wegen der noch nicht festgelegten Haltung der SPS – noch unsicher.

Unabhängig von der Ausschaffungsinitiative ist aber festzuhalten, dass der Ruf nach Abschottung und Ausweisungen von AusländerInnen zunimmt. So wurde 2009 im Zuge des krisenbedingten Anstiegs der Arbeitslosenzahlen von Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf erwogen, die „Ventilklausel“ im FZA anzurufen und somit die Zuwanderung aus den EU-Staaten zu bremsen (Mooser 2009a). In diesem Zusammenhang prüfte auch die SVP ob sie das FZA per Initiative noch einmal zur Abstimmung bringen wollte (Chapman 2009). Bereits im Februar hatte der Bundesrat beschlossen, dass arbeitslose EU-BürgerInnen in der Schweiz härter angefasst und im Falle von Arbeitslosigkeit schneller keine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung erhalten werden (Krauthammer 2010a). In der Frühjahrssession 2010 des Nationalrates wurde dieser Entscheid schliesslich abgesegnet (Angst 2010). Auch der St. Galler Ökonom Franz Jäger schlug unlängst vor, eine Gebühr zu erheben, um die Einwanderung in die Schweiz zu drosseln, „die Schweiz würde so zu einer Art Club und wer dazugehören wolle, müsse sich in den Club einkaufen“ (Capodici 2009).

2.3.2 Initiative gegen den Bau von Minaretten

Die Initiative gegen den Bau von Minaretten, kurz Minarettinitiative wurde am 1. Mai 2007 lanciert und am 08. Juli 2008 mit 114'137 Unterschriften eingereicht. Am 28. Juli 2008 wurde die Initiative vom Bund mit 113'540 gültigen Unterschriften angenommen (admin.ch). Über die Initiative wurde am 29. November 2009 abgestimmt und vom Volk mit 57,5 Prozent mit einer hohen Stimmbeteiligung von 53,4 Prozent angenommen. Die Volksinitiative forderte eine totales Verbot zum Bau von Minaretten in der Schweiz (minarette.ch), was konkret eine Ergänzung der Bundesverfassung Art.72 zu „Kirche und Staat“ mit einem dritten Absatz bedeutet, in dem festgehalten wird, dass die Errichtung neuer Minarette in der Schweiz umfassend und ausnahmslos verboten sei. Der Bundesrat hielt schon im Vorfelde der Abstimmung in seiner Botschaft fest, dass die Initiative, die im zwingenden Völkerrecht verankerte Religionsfreiheit nicht tangiere und somit für gültig zu erklären sei. Der Bundesrat empfahl aber gleichzeitig, die Initiative abzulehnen, da sie sehr wohl gegen international garantierte Menschenrechte verstosse, so etwa gegen die Religions- und Weltanschauungsfreiheit (Art.9) und das Diskriminierungsverbot (Art.14) der Europäischen Menschenrechtskonvention. Zudem stehe die Initiative, gemäss des Bundesrates, im Widerspruch zu diversen Grundwerten, wie sie in der Schweizer Bundesverfassung verankerten seien (Schweizer Bundesrat 2009b: 7604).

Die Initiative wurde schliesslich trotz des Widerstandes sämtlicher Parteien – abgesehen von der SVP, der EDU und der CVP Glarus (parlament.ch) – vom Volk mit einer solch starken Mehrheit angenommen, dass selbst die BefürworterInnen überrascht waren. Im Folgenden soll insbesondere auf zwei Punkte hingewiesen werden. Zum einen die emotionale Geladenheit und Diffusheit der Argumente, mit welchen der Abstimmungskampf geführt wurde und zum anderen wie die SVP mit dieser Initiative die Affinität zur europäischen und Schweizer Rechtsextremen suchte.

Die InitiantInnen der Initiative hatten zwar immer betont, dass sich das eingereichte Volksbegehren nicht gegen den Islam und die Religionsfreiheit an und für sich richte, sondern sich nur gegen den Bau des Minarettes richte. Bereits aber der Wortlaut der Pressemitteilung, welche das Initiativkomitee bei der lancierung veröffentlichte, lies an dieser Auslegung begründete Zweifel aufkommen.

„Das Minarett als Bauwerk hat keinen religiösen Charakter; es wird weder im Koran noch in anderen heiligen Schriften des Islam auch nur erwähnt. Das Minarett ist vielmehr Symbol jenes religiös-politischen Machtanspruchs, der im Namen behaupteter Religionsfreiheit Grundrechte anderer - etwa die Gleichheit aller, auch beider Geschlechter vor dem Gesetz - bestreitet, womit dieser Anspruch in Widerspruch gerät zu Verfassung und Rechtsordnung der Schweiz.“ (minarette.ch)

Aufschlussreich ist aber auch das Argumentarium des Komitees für die Annahme der Initiative, das offen legt wie stark sich die Initiative auf einer Ebene bewegt, die nichts mit dem Bauwerk des Minarettes zu tun hat. Da wird etwa betont, dass der Islam sich nicht nur als spirituelle Weltsicht begreife, sondern als „Weltanschauung und Rechtsordnung, die das alltägliche Leben, die Politik und den Glauben“ als eine untrennbare Einheit sehe. Weiter heisst es, dass die Probleme mit dem Islam aus dessen totalitären Machtanspruch entspringen würden: Der Islam sei eine religiös begründete Gesellschaftsordnung, „die auf Dominanz aus ist und deshalb zwangsläufig mit unseren freiheitlichen, demokratischen Errungenschaften kollidiert“ (Minarett Initiativkomitee 2009: 2). Aus dem postulierten Machtanspruch des Islams wird dann auch das Verbot des Minarettes abgeleitet. „Minarett, Muezzin und Scharia sind klar in einem Zusammenhang zu sehen“ und da die Scharia mit der Schweizer Rechtsordnung nicht zu verbinden sei, gelte es, das Minarett zu verbieten; so bringt es der SVP-Nationalrat und Präsident des Initiativkomitees, Walter Wobmann, auf den Punkt (Wobmann zit. nach Raabe 2009). In einem zweiten dem Islam gewidmeten Grundlagenpapier, betreibt das Komitee regelrechte antiislamische Hetze: Im Dokument werden islamophobe Ressentiments des gewaltbereiten und gefährlichen Islams bedient, die These des Kampfes der Kulturen von Samuel Huntington reproduziert und ein Bild von kulturfremden, nur schwer in die Schweiz integrierbaren Angehörige des islamischen Glaubens gezeichnet (Egerkinger Komitee 2007).

In einer Studie des Forschungsbereiches Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (fög) wurden die zentralen Merkmale der öffentlichen Debatte um die Initiative untersucht. Darin wird festgehalten, dass im Abstimmungskampf medial ein Bild des terroristischen Islams gepflegt und gleichzeitig die Gefahr einer schleichenden Islamisierung der Schweizer Gesellschaft mit der Etablierung einer Parallelgesellschaft konstruiert wurde. Bemerkenswert sei aber, dass dieses Bild seitens der GegnerInnen der Initiative praktisch nicht bestritten wurde (fög 2009: 3). Insofern sei die These, „dass sich die Befürwortenden gegen eine geschlossene Front der 'classe politique' und der Medien durchgesetzt hätten zu relativieren“ (Ibid.: 4). Denn vielmehr hätte die „classe politique“ die Initiative gar nie grundsätzlich argumentativ bekämpft. Ein Beitrag des Schweizer Radio DRS, in dem diverse Menschen auf ihre Beweggründe zum Ja-Stimmen befragt wurden, unterstreicht die Wichtigkeit der subtilen islamophoben und fremdenfeindlichen Ängste für den Erfolg der Initiative (Eisner 2009). Ein anderer zentraler Aspekt des Erfolges, der aufzeigt, wie weit in die Mitte der Gesellschaft die SVP mit solchen Initiativen vorzustossen vermag, war der grosse Ja-Stimmenanteil aus dem Lager der CVP und der FDP, wie dies von Nachwahluntersuchungen bestätigt wurde (Pestalozzi 2010).

Der zweite zu betonende Punkt, die Affinität der SVP zur Rechtsextremen, ergibt sich schon aus der Themensetzung selbst. Denn die Kampagne gegen die Minarette war stets ein Schnittpunkt der extremen Rechten zur SVP, so rief etwa die Partei National Orientierter Schweizer (PNOS) (IX), unter dem Motto „Stoppt die kulturfremden Bauten“ im Dezember 2006 zu einer Demonstration gegen ein geplantes Minarett in Langenthal (BE) auf. Im Einleitungstext ihres Aufrufes bezog sich die PNOS positiv auf kritische Stimmen aus dem Lager der SVP, welche sich gegen die Minarette geäussert hatten (pnos.ch). Die SVP ihrerseits begründete die Initiative mit dem Unmut, der im Volk herrsche und verwies auf diverse Petitionen, Proteste und Einsprachen, die in Langenthal, Wil (St.G.) und Olten (SO) gegen die geplanten Minarettbauten stattgefunden hatten (Freudiger o.J.). Dass die Einsprachen und Proteste teilweise von rechtsextremen Organisationen und christlichen Freikirchen kamen oder dass von den 3'500 Petitionären, die gegen den Minarettbau in Langenthal votiert hatten, nur gerade 6 Prozent in Langenthal wohnhaft waren, störte die SVP offenbar nicht (Büttner 2006).

Auch auf europäischer Ebene suchen Exponenten der SVP die Nähe zu rechtsextremen und antiislamischen Kreisen. So ist etwa im Newsletter der rechtsextrem Partei Pro-Köln vom März 2010 zu lesen, dass es zu einem Treffen zwischen dem Aargauer SVP-Fraktionspräsidenten und dem Pro-NRW-Generalsekretär Markus Wiener gekommen sei. Im Gespräch hätten die beiden „aktuelle Fragen der deutschen und Schweizer Politik, die Gefahren der Islamisierung in Europa und die Diskriminierung der politischen Opposition rechts der Mitte“ thematisiert (pro-koeln-online.de/1). Bereits im Februar hatte sich auch der SVP-Politiker Oskar Freysinger in einer Grussbotschaft an die von der Pro-Bewegung organisierten internationalen Konferenz für ein Minarettverbot am 27. März in Gelsenkirchen (D) gewandt. In der Grussbotschaft betont Freysiniger, dass das Abendland von einer „gemeinsamen, mehrtausendjährigen Kultur“ geeint werde und der „Multi-Kulturalismus“ nicht dazu herhalten dürfe, „eine religiöse Monokultur zu verbreiten“. So dürfe auch die Demokratie nicht das Tor sein, durch welches das „trojanische Pferd des Totalitarismus“ bis ins Herzen Europas vorstosse. Die Botschaft endet mit dem Aufruf, dass der Widerstand gegen die Eliten und ihr Projekt des „Multi-Kulturalismus“ fortgeführt werden müsse. In diesem Sinne zeige ein kleines, unabhängiges Volk den Weg im Widerstand und „das weisse Kreuz auf rotem Grund“ sei der Wegweiser. Mit diesem pathosgeladenen Aufruf macht Freysiniger deutlich, dass er das Schweizer Volk und die SVP als Speerspitze des europäischen antiislamischen Widerstandes sieht.

Gesamthaft gesehen ist so nicht erstaunlich, dass die Annahme des Verbotes des Baus von Minaretten in Europa nicht nur auf ablehnende Voten stiess. Von der italienischen Lega Nord und PDL über den französischen Front National (FN), zum österreichischen BZÖ und der Belgischen Volkspartei bis hin zur NPD wurde positiv bis euphorisch auf den Wahlausgang in der Schweiz reagiert (Dummermuth/Daum 2009). Demnach sollte nicht erstaunen, dass auch diese Werbekampagne – wie schon die Schäfchenkampagne – in ganz Europa bei Rechtsaussenparteien Verbreitung fand. So etwa in Frankreich für ein antiislamisches Plakat des FN, im Wahlkampf im deutschen Nordrhein-Westfalen (NRW) von Pro-NRW oder auch bei Protesten gegen den Bau einer Moschee in Warschau. Brisant daran ist, dass in der Schweiz im Vorfeld der Abstimmungskampagne eine heftige Debatte über das Sujet entbrannt war und diverse Gemeinden, darunter Basel Stadt, das Aufhängen des Plakates wegen des fremdenfeindlichen und rassistischen Charakters verboten hatten.

Abb. 2.4 Französischsprachige Version des Plakates der Minarettabstimmung aus dem Jahr 2009, Quelle: dw-world.de

Abschliessend kann betont werden, dass die SVP mit der Initiative gegen den Bau von Minaretten sich sehr weit rechts im schweizerischen und europäischen Kontext positionierte und dies im Wahlkampf auch nie abgestritten hatte (fög 2009: 4). Die Debatte um den Islam in der Schweiz ist mit dem Verbot der Minarette aber nicht verstummt. Im Gegenteil, die SVP, diverse Mitteparteien und gar linke Frauenverbände beackern das Feld weiter und fördern so ein xenophobes Grundklima. So hatte schon kurz nach der Abstimmung der CVP-Parteipräsident Christophe Darbellay gefordert nun auch getrennte Friedhöfe für Muslime und Juden zu verbieten und über das Verbot der Burka nachzudenken (Mooser 2009b). Die SVP und weitere Rechtsaussenparteien ihrerseits planen alsbald ein Burkaverbot vors Volk zu bringen, was aber letztlich nur zur politische Mobilisierung dienen dürfte, zumal in der Schweiz Burkaträgerinnen nur marginal vertreten sind (SDA 2010b). Unterstützt wird das Vorhaben aber dennoch von diversen Frauenverbänden, was aber innerhalb der Frauenbewegung nicht unumstritten ist (Plozza 2010). Fakt ist somit aber, dass polemische Kampagnen auf dem Rücken von Muslimen und anderen ausländischen Minderheiten auch zukünftig in der Schweiz für gesellschaftlichen Zündstoff sorgen und zu populistischen Wahlkampfzwecken missbraucht werden.

Fussnoten

I - Der Bundesrat (Nationale Exekutive) wird von der Versammlung des National- und Ständerates (Vertretung der Kantone) gewählt. Dabei gilt seit 1959 das Konzept der Zauberformel: Die vier stärksten Parteien FDP (2), CVP (2), SPS (2) und SVP (1) teilten sich die sieben Sitze im Bundesrat gemäss deren Parteienstärke. Bei den Wahlen zum Bundesrat wurde der Anspruch der jeweiligen Parteien auf die Erneuerung ihres Sitzes anerkannt. Dabei gilt insbesondere zu berücksichtigen, dass Wahlen zum Parlament und Ständerat nicht Neuwahlen des Bundesrates bedeuten. In jüngster Zeit geriet dieses System aber immer stärker unter Druck und gerade die Sitze der Mitteparteien FDP und CVP werden zunehmend von der aufstrebenden SVP und den Grünen in Frage gestellt. So dass seit 2003 die SVP einen Sitz zu Gunsten der CVP übernahm und nun zwei VertreterInnen im Bundesrat hat. Seither stellt sich die Frage ob sich das Konzept der Konkordanz und Zauberformel auf Dauer halten wird oder ob ein tiefgreifender politischer Wandel hin zu einer Koalitionsregierungsprinzip ähnlich wie in Deutschland bevorsteht.

II - Das Bundesgericht hatte 2003 entschieden, dass geheime Abstimmung an Versammlungen oder an der Urne gegen das Bundesverfassung verstiessen. Dies weil grundsätzlich gegen einen negativen Entscheid Beschwerde geführt werden könne, wofür aber eine Begründung des negativen Entscheides von Nöten sei. Einer Urnenabstimmung fehle es aber, so das Bundesgericht, systembedingt an einer Begründung (Urteil 1P.228/2002 vom 09.07.2003). 2007 wurde dieser Entscheid bekräftigt und die Anforderungen an die Begründungspflicht präzisiert. (Urteil 1P.787/2006 vom 22.03.2007). Die SVP bekämpfte diese Entscheid ab 2004 mit der Volksinitiative „für demokratische Einbürgerungen“ mit der Begründung, dass von dem Bundesgericht unzulässig in die Volksrechte eingegriffen worden und die demokratische Ordnung auf den Kopf gestellt worden sei (SVP 2004).

III - Unmittelbar nach den Wahlen 2007 waren im Bundesrat: Micheline Calmy-Rey (SPS), Moritz Leuenberger (SPS), Hans-Rudolf Merz (FDP), Pascal Couchepin (FDP), Doris Leuthard (CVP), Christoph Blocher (SVP), Samuel Schmid (SVP).

IV - Länderkammer im Parlament, jeder Kanton ist mit zwei Personen bzw. Halbkantone mit einer Person vertreten.

V - Auf den Inhalt und Form der Kampagne Ausschaffungsinitiative wird im nächsten Abschnitt vertieft eingegangen.

VI - Die SVP hat den Begriff Kuscheljustiz geprägt und benennt damit eine Justiz, welche unter Einfluss der Linken zu milde urteilt und dadurch mitverantwortlich sei für die angeblich zunehmende Gewalt in der Schweiz (vgl. Wüthrich 2009, Killias 2009, Niggli/ Riedo 2009).

VII - Betont werden muss aber, dass Micheline Calmy-Rey als eine der wenigen Personen auch ansatzweise die Rolle der SVP als Brandstifterin ansprach und bereits zu einem früheren Zeitpunkt den SVP-Wahlkampf kritisiert hatte (NZZ 2007b).

VIII - Gemeinsame Versammlung von Ständerat und Nationalrat zwecks Wahl des Bundesrates.

IX - Die PNOS wurde 2001 von ehemaligen „Blood & Honour“- Mitgliedern gegründet. Die Fassung des 20 Punkte enthaltenden Parteiprogramms, welche bis Juli 2006 Gültigkeit hatte und erst wegen eines Gerichtsentscheides überarbeitet wurde, wies grosse Ähnlichkeit mit dem Programm der NSDAP auf (Brennpunkt Faschismus 2006: 28f.). Heute gibt sich die PNOS bewusst moderater und versucht in die etablierte Politik aufzusteigen, was ihr teilweise in Kommunalwahlen auch gelungen ist.

Dieses Werk ist unter einer

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.

rageo - 29. Nov, 23:12 Article 5802x read

Trackback URL:

https://rageo.twoday.net/stories/11423059/modTrackback